Strategie d’enquête ou silence complice

Par Piaco la plume.

Iboundji, septembre 2025.

Qu’en est-il réellement ?

Le 9 septembre 2024, Mbighou Georgette, 49 ans, aurait quitté sa maison en fin de matinée pour se rendre chez son oncle. Elle n’en serait jamais revenue. Depuis, le mystère resterait entier, mais le silence, lui, serait assourdissant pour sa progéniture restée sans réponse.

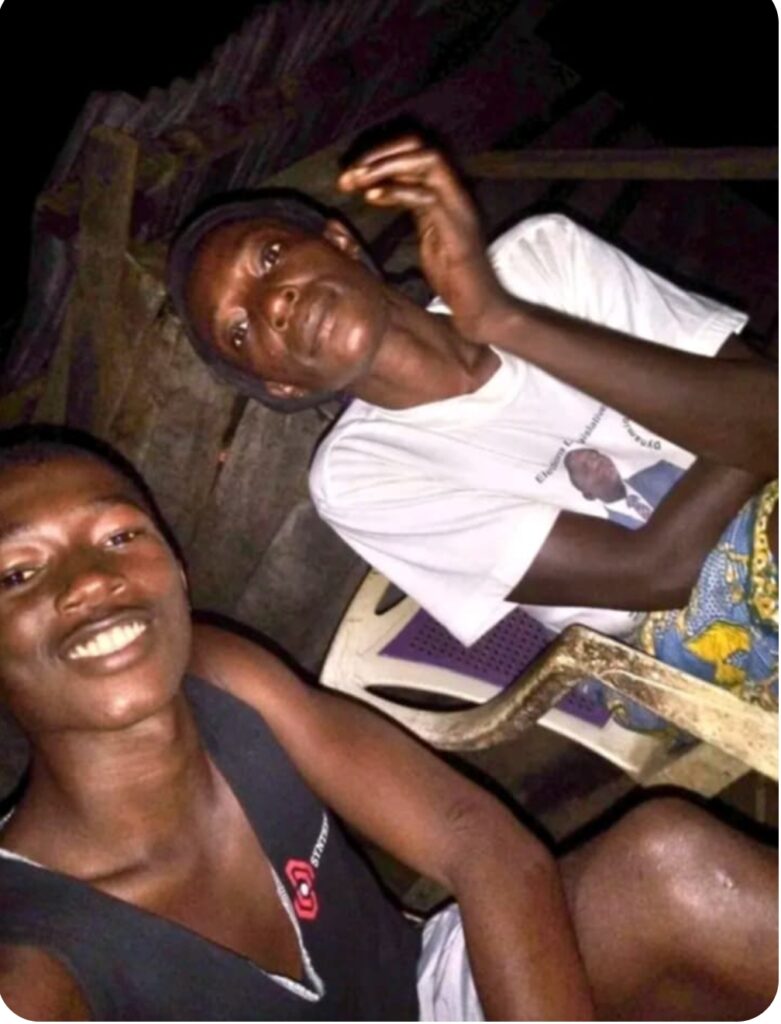

Cinq enfants abandonnés à leur sort

Veuve depuis six ans, Georgette aurait laissé derrière elle cinq enfants déjà orphelins de père. Aujourd’hui, ces enfants vivraient sans abris, dans l’oubli, ballottés entre la misère et l’indifférence. Ce drame humain, qui devrait alerter la nation entière, n’aurait pourtant suscité ni enquête approfondie, ni mobilisation digne de ce nom. Leur quotidien oscille entre faim, décrochage scolaire et absence totale de perspectives.

Cette situation, loin d’être une simple anecdote, illustre une faillite plus large : celle de l’État dans la protection des mineurs en détresse. Là où la solidarité nationale aurait dû se manifester, ce sont l’oubli et l’indifférence qui ont pris le dessus.

Une famille maternelle passive

Selon les témoignages recueillis par notre rédaction, la famille maternelle aurait choisi le silence, adoptant une posture de détachement face à la disparition de Georgette et à la détresse de ses enfants.

Ce mutisme interroge. Est-ce de la peur ? De la résignation ? Ou bien l’illustration d’un modèle social où les drames individuels sont absorbés dans l’indifférence collective ? Dans tous les cas, cette attitude accentue la vulnérabilité des orphelins.

Une disparition révélatrice d’un malaise plus profond

Au-delà du cas particulier, l’affaire Mbighou Georgette éclaire un malaise plus général : celui des zones rurales reculées, où les disparitions peuvent se transformer en fantômes administratifs.

L’absence d’État dans les territoires, la faiblesse des institutions judiciaires et policières, le manque de relais sociaux et associatifs, tout concourt à transformer un drame humain en fait divers étouffé.

Le cri des enfants, un appel ignoré

Notre rédaction a rencontré une source proche du dossier : le deuxième fils de la disparue. La voix brisée, il témoigne d’une attente insupportable :

« Nous ne savons pas ce qui est arrivé à maman. On ne nous dit rien. On vit dans la misère, comme si notre vie ne comptait pas. »

Ces mots résonnent comme une condamnation morale. Ils mettent en accusation non seulement une famille élargie passive, mais aussi des institutions absentes. Un an après, ces enfants réclament justice. Ils espèrent encore qu’un jour, la vérité sera faite.

Une affaire étouffée ou oubliée ?

La disparition de Mbighou Georgette est un cas de plus dans une série d’affaires où l’absence de réponse institutionnelle nourrit les soupçons : lenteurs judiciaires, priorités déplacées, inertie administrative.

Cette inertie pose une question essentielle : qu’est-ce qu’une vie vaut dans une zone reculée ? La justice est-elle une denrée réservée aux grandes villes ?

Jusqu’à quand ?

Au moment où l’on célèbre à Libreville des réformes et des discours sur l’État de droit, cinq enfants d’Iboundji incarnent, dans leur chair, l’exact contraire de ces promesses.

Leur appel n’est pas seulement une supplique personnelle ; c’est un défi lancé aux institutions. Un défi qui interroge le pacte républicain : jusqu’à quand des enfants devront-ils grandir dans l’ombre de l’oubli et du silence officiel ?